Auteur/autrice : Emmanuel Poirault

Résumé :

Cette étude s’intéresse à l’altération des pierres de construction utilisées dans les monuments historiques lorsque celles-ci sont exposées à des conditions environnementales extrêmes. Les deux sollicitations sévères abordées durant cette thèse correspondent aux hautes températures (situation incendie) et aux cycles de gel-dégel.

La première partie de ces travaux concerne l’étude du comportement à hautes températures de diverses pierres naturelles. Tout d’abord, des mesures expérimentales à chaud ont permis l’identification des mécanismes élémentaires au cours du chauffage et refroidissement. Ainsi, l’influence de la minéralogie sur la stabilité thermo-chimique de pierres calcaires et siliceuse a été avancée. De plus, des mesures de déformation thermique jusqu’à 1050 °C ont mis en avant le rôle de certains paramètres pétrophysiques sur le comportement mécanique de ces pierres à hautes températures. L’évolution des propriétés thermiques au cours du chauffage a été déterminée. Par ailleurs, l’évolution des propriétés résiduelles (résistance en compression, résistance en traction, module d’élasticité dynamique, porosité totale, coefficient de capillarité) après des cycles de chauffage-refroidissement jusqu’à 800 °C a été déterminée expérimentalement. Des observations microscopiques, couplées à des analyses de porosimétrie au mercure ont permis d’évaluer la modification du réseau poreux. Les résultats de cette étude contribuent au diagnostic des ouvrages et biens patrimoniaux en pierre ayant subi un incendie. Il s’agit d’une part de pouvoir évaluer les conséquences de l’incendie sur la tenue structurelle de l’ouvrage et d’autre part de déterminer les conséquences sur sa durabilité face aux différentes agressions environnementales.

La seconde partie correspond à poursuivre les travaux déjà initiés par [Walbert, 2015] sur l’endommagement par gel-dégel des pierres de construction. De nouvelles pierres d’études ont été intégrées afin d’étendre la gamme des propriétés intrinsèques des matériaux et d’étudier leur influence sur la cinétique d’altération par gel-dégel. La méthodologie multi-échelle d’observation et de caractérisation de la dégradation des pierres, a permis de mettre en avant le caractère prépondérant de certains paramètres intrinsèques sur la cinétique d’altération. Afin de pouvoir généraliser les résultats à l’ensemble des pierres, le développement d’un modèle analytique prédictif s’est avéré particulièrement intéressant. Ainsi, un modèle prenant en compte les propriétés intrinsèques initiales, a été développé, et permet d’estimer la cinétique et l’amplitude d’altération de pierres ayant subi des cycles de gel-dégel. De plus, une partie visant à simuler le cas réel d’une épaisseur de maçonnerie sollicitée de façon unifaciale à des cycles de gel-dégel a été menée. Les résultats obtenus mettent en avant l’évolution du profil de température au sein de la paroi et permettent d’appréhender de façon concrète les phénomènes physiques se déroulant dans les pierres des monuments historiques confrontées à des problèmes d’altération liée au gel-dégel.

Keywords : pierres de construction, patrimoine bâti, incendie, haute température, gel-dégel, endommagement, microstructure, minéralogie, durabilité

Composition du jury :

| Jeanne-Sylvine GUÉDON | Chargée de recherche HDR, IFSTTAR | Rapporteur |

| Nicolas SCHMITT | Professeur, LMT – ENS Paris-Saclay | Rapporteur |

| Stefano DAL PONT | Professeur, Université Grenoble-Alpes | Examinateur |

| Sébastien RÉMOND | Professeur, Université d’Orléans | Examinateur |

| Javad ESLAMI | MCF, CY Cergy Paris Université | Co-encandrant |

| Anne-Lise BEAUCOUR | MCF, CY Cergy Paris Université | Co-encandrante |

| Ann BOURGÈS | Ingénieur de recherche HDR, LRMH | Directrice de thèse |

| Albert NOUMOWÉ | Professeur, CY Cergy Paris Université | Directeur de thèse |

| Véronique VERGÈS-BELMIN | Responsable du pôle Pierre, LRMH | Invitée |

Résumé :

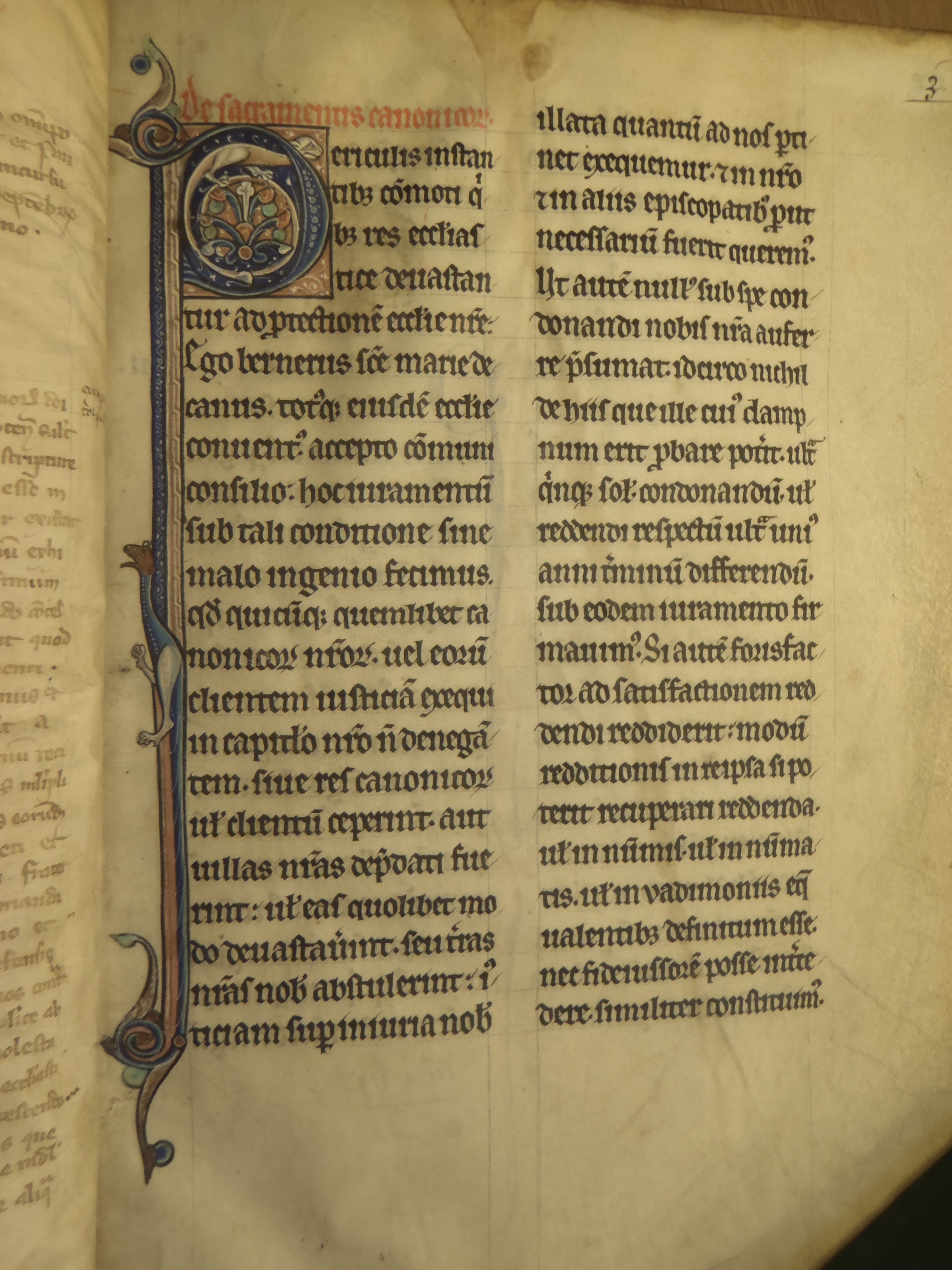

Le chapitre de Notre-Dame de Paris, malgré sa centralité dans l’espace parisien, est resté absent de la récente relecture historiographique des sources médiévales. Convoquant les méthodes de l’archéologie textuelle et les problématiques de l’histoire des pratiques de l’écrit, cette thèse explore les rapports du chapitre à la documentation qu’il produit et conserve, à l’époque de cette révolution quantitative et qualitative qu’est le XIIIe siècle. Revenant sur l’apparition de la chancellerie capitulaire, elle étudie l’évolution de sa production et de son fonctionnement entre XIIe et XIIIe siècles et analyse les rapports qu’elle entretient avec les nouveaux bureaux d’écriture qui se mettent en place à la cathédrale autour de 1210 : les officialités. L’histoire de l’écrit capitulaire étudiée dans cette thèse est également celle de sa conservation sur le long terme, depuis les coffres et les cartulaires du XIIIe siècle jusqu’à la confiscation des archives au moment de la Révolution française. L’étude des pratiques de l’écrit permet plus largement de réfléchir aux problématiques sociales et politiques d’affirmation institutionnelle et d’appropriation du territoire spécifiques à un long XIIIe siècle.

Despite its centrality in the Parisian area, the chapter of Notre-Dame de Paris has remained absent from the recent historiographical focus on medieval sources. Convoking the methods of textual archaeology and the problems of the history of writing practices, this thesis explores the chapter’s relationship to the documentation it produces and preserves at the time of the quantitative and qualitative revolution of the 13th century. Revisiting the emergence of the chapter chancery, it studies the evolution of its production and functioning between the 12th and the 13th centuries and it analyses the relationship it has with the new writing offices that are set up in the cathedral around 1210: the officialities. The history of chapter writing studied in this thesis is also that of its long-term preservation, from the chests and cartularies of the 13th century to the confiscation of the archives during the French Revolution. The study of writing practices makes it possible to reflect more broadly on the social and political stakes of institutional affirmation and appropriation of the territory specific to a long 13th century.

Composition du jury :

M. Pierre CHASTANG, Professeur des Universités, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Directeur de thèse

Mme Olivier GUYOTJEANNIN, Professeur, École nationale des Chartes, Rapporteur

Mme Julie CLAUSTRE, Maître de Conférences, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, Rapporteur

M. Florian MAZEL, Professeur des Universités, Université Rennes 2, Examinateur

Mme Maaike VAN DER LUGT, Professeur des Universités, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Examinateur

M. Ghislain BRUNEL, Conservateur général du patrimoine, Archives nationales, CoDirecteur de thèse

Résumé :

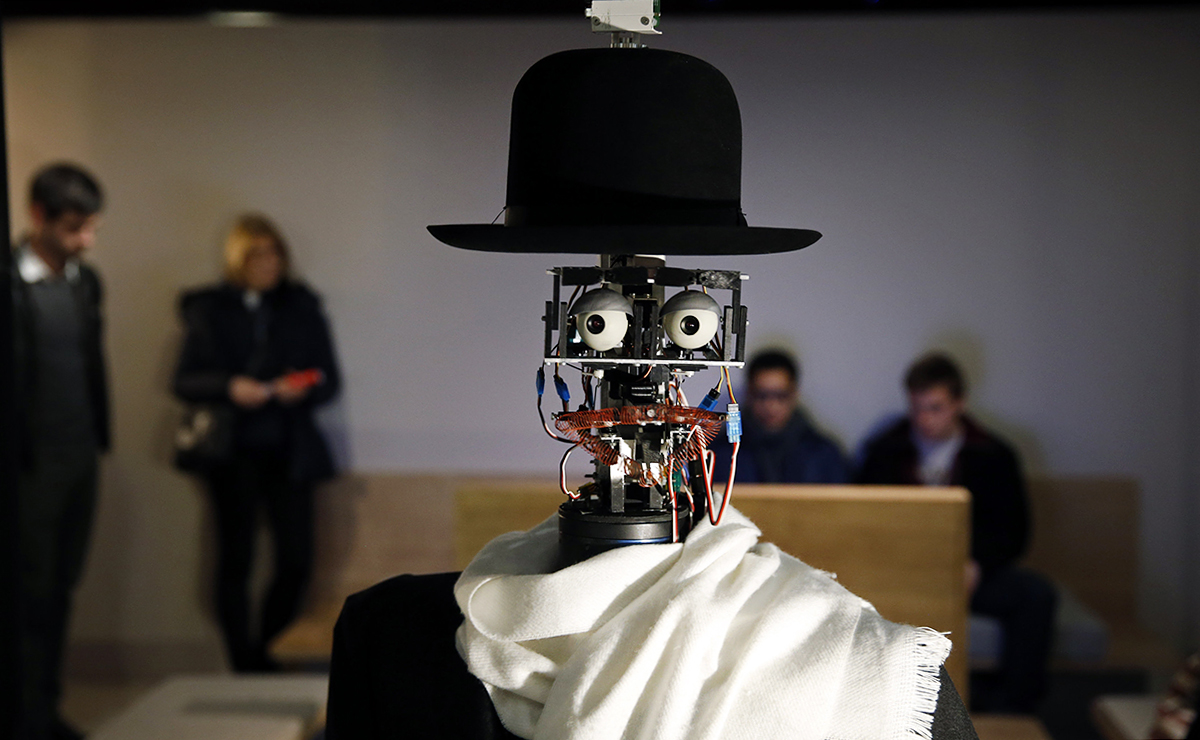

Cette thèse vise à interroger la nature des conduites esthétiques que l’on peut observer dans des Musées et à explorer les fonctions cognitives sous-jacentes à l’aide d’une plateforme robotique humanoïde « Le robot BERENSON ».

Ce projet interdisciplinaire mêle informatique, robotique et les sciences humaines et sociales. L’hypothèse centrale de la thèse est que l’expérience esthétique en général – et la fréquentation des musées en particulier – offrent un contexte privilégié d’apprentissage, qui incite chacun à percevoir et à apprécier des objets de différents points de vue sur un plan cognitif.

La mise en place d’un modèle développemental, les expériences robotiques dans et hors musée permettent de tester sur le long terme des modèles d’apprentissage autonome. Ces modèles sont constitués de réseaux de neurones simples effectuant des apprentissages de valence et permettant des interactions complexes au niveau social. Nous avons montré que les propriétés émergentes des interactions avec les visiteurs améliorent l’apprentissage du robot dans des situations hors musée. Nous nous concentrons sur la modélisation des mécanismes élémentaires permettant aux robot d’apprendre à interagir avec un humain à propos d’un objet donné et de communiquer à son sujet.

Composition du jury :

Rachid Alami – LAAS Toulouse – Rapporteur

Nicolas Rougier – INRIA Bordeaux – Rapporteur

Mathias Quoy – Université de Cergy-Pontoise – Examinateur

Peter Ford Dominey – INSERM Dijon ENSTA-ParisTech – Examinateur

Serena Ivaldi – Inria Nancy – Examinateur

Philippe Gaussier – Université de Cergy-Pontoise – Directeur de thèse

Denis Vidal – EHESS Paris – Co-Directeur de thèse

Sofiane Boucenna – Université de Cergy-Pontoise – Encadrant de thèse